いつもありがとうございます、くわな屋店長です

最近、新入荷の商品などはSNSで告知するようにしていたところblogの方がすっかりおろそかになってしまっていたので、今日は久々にこちらでも入荷案内を致します。

(細かいところはちょこちょこと手を入れたり、蔑ろにしていた訳ではないのですが、それはまたいずれ)

萩乃露 雨垂れ石を穿つ

まずこのお酒が初めて造られたのは平成25(2013)年のこと。

この年、台風の影響で契約農家さんの稲がほとんど流されてしまい、その中でわずかに残った貴重なお米を今まで挑戦したことのない特別な製法で造ろうとして生まれたのがこの日本酒。

特別な製法というのは当時(今でも)、珍しい十水仕込み(とみずじこみ)という江戸時代の頃に行われていたもの。

簡単に言うと仕込み水の量とお米の量を1:1で造る製法で、今の一般的な造りの仕込み水の量よりもずっと少ないことが特徴です。

こうしてできた日本酒があまりに美味しかったことから「江戸時代の人たちはこんなにも旨い酒を飲んでいたのか」と驚き、驚きを意味するビックリマーク!は日本語で雨垂れと呼ぶことから「雨垂れ石を穿つ」という名前になりました、と。

雨垂れ石を穿つの味わい

十水仕込みといえばもともとは山形県鶴岡市の大山(おおやま)さんが江戸時代の文献から見つけて挑戦し復活、商品かさせたものです。

大山の十水というお酒はこの雨垂れ石を穿つ以前から知っていましたし、仕入れて飲んでいました。

濃厚で旨味がしっかりしているのに後味はスッとキレるいいお酒でしたので、萩乃露さんの十水仕込の雨垂れ石を穿つも同じような感じかな、と思って最初飲みましたがやはり様々な要因から違うんですよ。

最初に飲んだときは生もと造りっぽいような、ヨーグルトっぽい乳酸を感じるお酒でした。

今も少しそんな感じはありますけれど、よりバランスのとれたスッとキレるいいお酒になっています。

ちなみに、生もとではなく最初から速醸の日本酒です。

冷やしたら冷やしたで美味しいし、燗をつけても美味しいしそりゃー驚きます。

個人的には1番気軽なんですが”冷や (常温)”が好きですね。

そしていよいよ「雨垂れ石を穿つ」へ

この日本酒は最初に書いた通り平成25年にわずかに残った貴重なお米を元にしたお酒なのですが、当然ながら「奇跡のお米」は最初の年のことで、それ以降は普通に収穫されたお米を使用して毎年発売されています。

しかし、雨垂れ石を穿つとは

雨垂れが長い間には石に穴をあけるように、小さな事でも根気よく続ければ大きな事を成し遂げられる。

コトバンク

とあるように、このお酒が「雨垂れ石を穿つ」である以上、萩乃露さんも造り続けると仰っていますので、くわな屋も続くうちは仕入れなきゃ、と改めて感じています。

是非、飲み手も毎年飲み続けて欲しいなと思う日本酒です。

味わい的にも期待を裏切りませんし、石を穿つほどの変化が生まれそうな気もします。

(感覚ですが 笑)

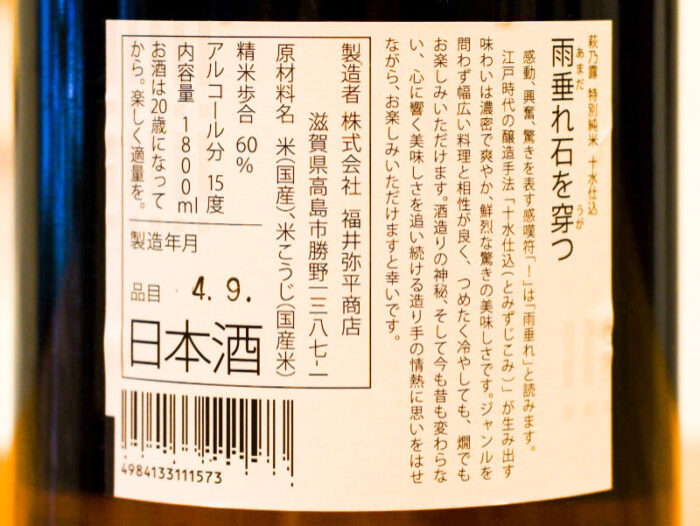

スペックや価格など

造りは十水仕込みの特別純米酒。

原料米ですが、麹米は山田錦(兵庫県産と滋賀県産)、掛米は滋賀県産の吟吹雪と兵庫滋賀県産の山田錦。精米歩合は全て60%

酵母は9号系、日本酒度はマイナス5、酸度1.5、アミノ酸度1.9

日本酒度がやや低く、アミノ酸がやや高めですが甘味や雑味ではなくキレイに旨味に昇華している印象。

価格は720mlが1,760円、1800mlが3,190円

一応、要冷蔵ではありません。

最後に

画像にあるように燗酒コンテストで金賞を受賞していますが、好きに飲んでください。

冷酒でも常温でも燗でも、懐の深いお酒です。

そして覚えていたら来年以降も飲み続けて欲しいと思います。

ということで、普段は勢いに任せて記事を書くと長くなるので見やすいように後からカットしたりすることも多いのですが、今回はもうtwitterやlineやinstagram等に既に投稿しているので長くてもいいかと思い書き綴ってみました。

いかがでしたでしょうか?

在庫の状況等はこちらのページでご確認ください